I napoletani e il caffe

I napoletani e il caffe

Il fragrante infuso come elemento culturale del popolo partenopeo, documentato dalle grandi testimonianze di attori, registi e scrittori

Napoli naturalmente si associa al caffe. Napoli e unanimemente considerata la capitale del caffe. Forse perché il caffe che si beve a Napoli e particolarmente buono. O, forse, perché la nostra citta e certamente al primo posto in Italia e forse al mondo per consumo di caffe. O, infine, perché il caffe e legato al glorioso passato delle storiche caffetterie e dei migliori salotti cittadini. A ben vedere tali motivazioni si arricchiscono di altro che probabilmente ancor più spiega perché Partenope sia nel mondo legata indissolubilmente al caffe. Nell’ultimo secolo nessun’altra citta d’Italia ha parlato, raccontato e scritto altrettanto sul nero infuso.

Il caffè come elemento caratterizzante del napoletano

Sicuramente per noi napoletani il caffe non e soltanto una semplice bevanda. Non e la spremuta d’arancia o il latte a colazione. Un po’ come per gli inglesi sorbire il te nel pomeriggio, consumare un espresso e un momento catartico. Momento spesso “obbligatorio” accompagnamento di altro evento (il primo appuntamento galante, la conclusione di un affare, l’incontro con un amico caro, una meritata pausa dal lavoro, leggere un giornale). Offrire un caffe al bar, poi, e sempre un gesto semplice e gentile, apprezzato da chi lo riceve. E il miglior modo per “rompere il ghiaccio” ed entrare in sintonia con l’invitato.

Nelle case dei napoletani porgere un caffe e il primo e più consueto gesto di ospitalità. Mentre rifiutare il caffe della padrona di casa e una palese mancanza di rispetto. Per la casalinga napoletana fare un buon caffe e motivo di vanto. E ciascuna aspetta di sentirsi dire che il suo caffe e il più buono. Tutte le nostre donne sono “iscritte alla gara del caffe migliore” che si svolge a partire dall’ambito familiare, si estende agli interi condomini ed arriva alla competizione di quartiere. Fregiarsi del prestigioso titolo e ambizione comune.

Di generazione in generazione

Non dimentichiamo che la preparazione del caffe casalingo con la moka o la napoletana, va fatta seguendo una procedura antica. Che si tramanda di generazione in generazione. Il rispetto dei vari passaggi, dalla fase della preparazione a quella della degustazione, e ciò che rende saporita e insostituibile il nostro caffe. In conclusione il caffe per i napoletani e molto più di una semplice bevanda. Il caffè è parte essenziale ed insostituibile della nostra vita. E come tale non poteva non comparire, in qualità di protagonista, nella nostra produzione letteraria e cinematografica.

Ecco allora alcuni dei napoletani più illustri che hanno valorizzato con la loro arte il caffè napoletano.

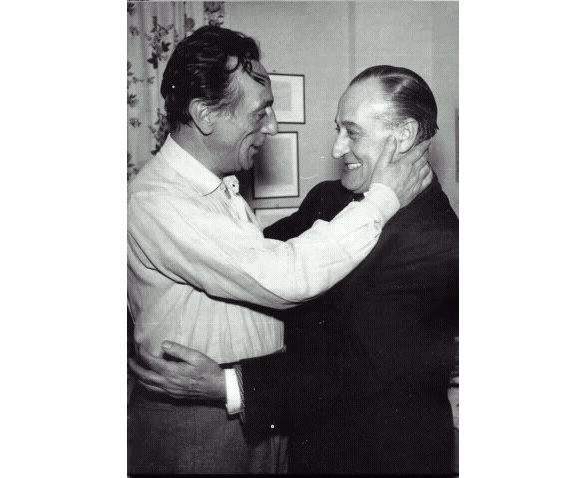

Eduardo De Filippo

Drammaturgo e commediografo, regista e attore, sceneggiatore e poeta, più volte nel corso della sua instancabile carriera artistica si è soffermato sul caffè. In “Natale in casa Cupiello” (commedia tragicomica del 1931) per il protagonista Luca Cupiello la giornata non può non iniziare che con un buon caffè. Quello della moglie Concetta non era però mai buono.

In “Questi fantasmi” (commedia del 1945) poi anche film del 1954, è memorabile la scena nella quale il protagonista si diffonde nel finto dialogo (in realtà un monologo eccezionale) con il Professore dirimpettaio in una vera e propria apologia del caffè. Elevandone la preparazione a momento artistico. Così realizzando il primo tutorial – cinquant’anni prima della diffusione di internet – sulla preparazione del caffè con la “Cuccuma” (antica caffetteria napoletana).

Sophia Loren

Colei che incarna il prototipo della bellezza mediterranea e della donna napoletana non può non amare il caffè napoletano. Al punto che nel film “Questi Fantasmi” (tratto dall’omonima commedia di Eduardo) del 1967, con la sua verve e la sua procace femminilità intavola un dialogo sul caffè al vicino (il Professore è Vittorio Gassman). Dispensando saggi consigli di eduardiana memoria su come prepararlo. Del resto si è detto che, perpetuando la cultura storica del nostro caffè, la donna napoletana ha il “dovere” di realizzare il migliore dei caffè per l’ospite.

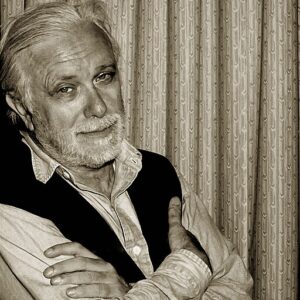

Luciano De Crescenzo

Il poliedrico ingegnere napoletano nel 1984 dirige e interpreta “Così parlò Bellavista” (tratto dal romanzo omonimo del 1977). Nel film, indimenticabile è la scena in un bar dove il milanesissimo dott. Cazzaniga, nuovo direttore del personale dell’Alfa Sud di Pomigliano D’Arco, si imbatte per la prima volta con la nostra città ed il suo popolo. Con esiti traumatici per lui ed esilaranti per gli spettatori. Chiede un caffè amaro scatenando una ridda di ipotesi sul perché il nuovo arrivato lo desideri senza zucchero. E conseguenti svariate soluzioni per la risoluzione dei suoi “problemi” (dietetici, sartoriali, medici…). Tutti pronti a chiedere una raccomandazione per congiunti vicini e lontani. Il povero Cazzaniga non berrà il suo caffè e solo per colpa sua. Come lo renderà edotto il tassista, il quale lo ammonirà circa l’imprudenza commessa. Dichiarare in un bar dove tutti bevono il loro caffè, d’essere un alto dirigente dell’Alfa Romeo!

Nel 2009 De Crescenzo pubblica per Mondadori “Il caffè sospeso”. Libro con il quale propone pensieri, riflessioni e aneddoti sul nostro tempo. A partire, da cui il titolo, dall’antica usanza napoletana di lasciare pagato un caffè al bar a successiva richiesta da parte di chiunque.

Totò

Nel film “Totò a colori” del 1952 la più grande maschera del teatro e del cinema napoletano inventa un giudizio tranchant sulla bontà del caffè. Il caffè è una ciofeca taglia corto il Principe. Spiegando all’incredulo gagà Galeazzo Benti che il termine vuole dire schifezza! Che il caffè debba essere buono è concetto che Totò ribadisce con vigore ne “I due marescialli”, pellicola del 1961. Quando riafferma il giudizio della ciofeca, addirittura invitando la malcapitata barista a cambiare il nome del bar da “del buon caffè” a “caffè della ciofeca”.

Mitico è, poi, il momento caffè in “La banda degli onesti” quando, al bar con l’impareggiabile Peppino De Filippo, la quantità di zucchero da immettere nella tazza diventa metafora socio-politica del Bel Paese. Di politica e società si parla bene e meglio davanti al proverbiale espresso.

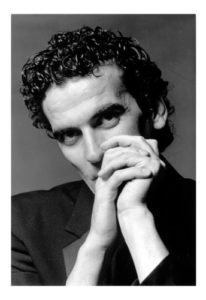

Massimo Troisi

In “Scusate il ritardo”, film del 1983, il geniale sangiorgese nei panni del goffo ed insicuro Vincenzo. Dopo avere fatto l’amore con la splendida Anna (Giuliana De Sio), ha voglia di un buon caffè. Il grande Massimo riesce a lanciare un messaggio culturale tipicamente napoletano. Anche prendendo a pretesto un’ordinaria e quotidiana nostra abitudine (un buon caffè accompagna anche il più romantico dei momenti…). Rinvenendo nella casa dell’attempato vicino single (dove furtivamente incontrava la sua bella) solo una moka da una tazza, osserva che la macchinetta minima “è il massimo della solitudine”. Alludendo non solo alla personalità e alla condizione solitaria del vicino. Ma anche e soprattutto, al fatto che bere un caffè è cosa da condividersi necessariamente, azione minima e massima dell’animale sociale che è il napoletano.

In “Pensavo fosse amore invece era un calesse”, film del 1991, Troisi, nei panni del protagonista Tommaso, corre il rischio di passare a migliore vita. La sorella minore del suo migliore amico, innamorata di lui, tenta di ammazzarlo propinandogli cosa? Ma una tazzina di caffè avvelenato, si capisce! Chi vuole avvelenare un napoletano sa che questi almeno un caffè lo berrà nel corso della giornata. Nello stesso film la bella Francesca Neri, nei panni di Cecilia, in abito da sposa raggiunge Tommaso al bar dopo che questi ha disertato l’altare. E, su invito di Troisi che le chiede cosa voglia prendere, risponde decisa: “un caffè”. Per ogni napoletano qualsiasi momento è opportuno per sorbire un espresso, anche quelli più dolorosi.

Lello Arena

Del caffè, l’antico compagno di Troisi, ne fa addirittura il titolo della sua prima opera cinematografica. “No, grazie il caffè mi rende nervoso”, 1982. In questa pellicola Lello Arena interpreta uno psicopatico dalla doppia personalità. Divisa tra tradizione e modernità, che rifiuta il caffè perché lo innervosisce, ma in realtà perché la parte modernista della sua personalità rifiuta la storia secolare del caffè, icona principe della tradizione napoletana.

Michele Sergio

Articolo pubblicato su L’Espresso napoletano nel mese di settembre 2016

Foto di copertina grazie a https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eduardo_e_Tot%C3%B2.jpg

Crediti foto articolo

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Troisiof1.png

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luciano_De_Crescenzo_-_foto_di_Augusto_De_Luca.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lello_Arena_01.jpg